「2 : 6 : 2の法則」の真実

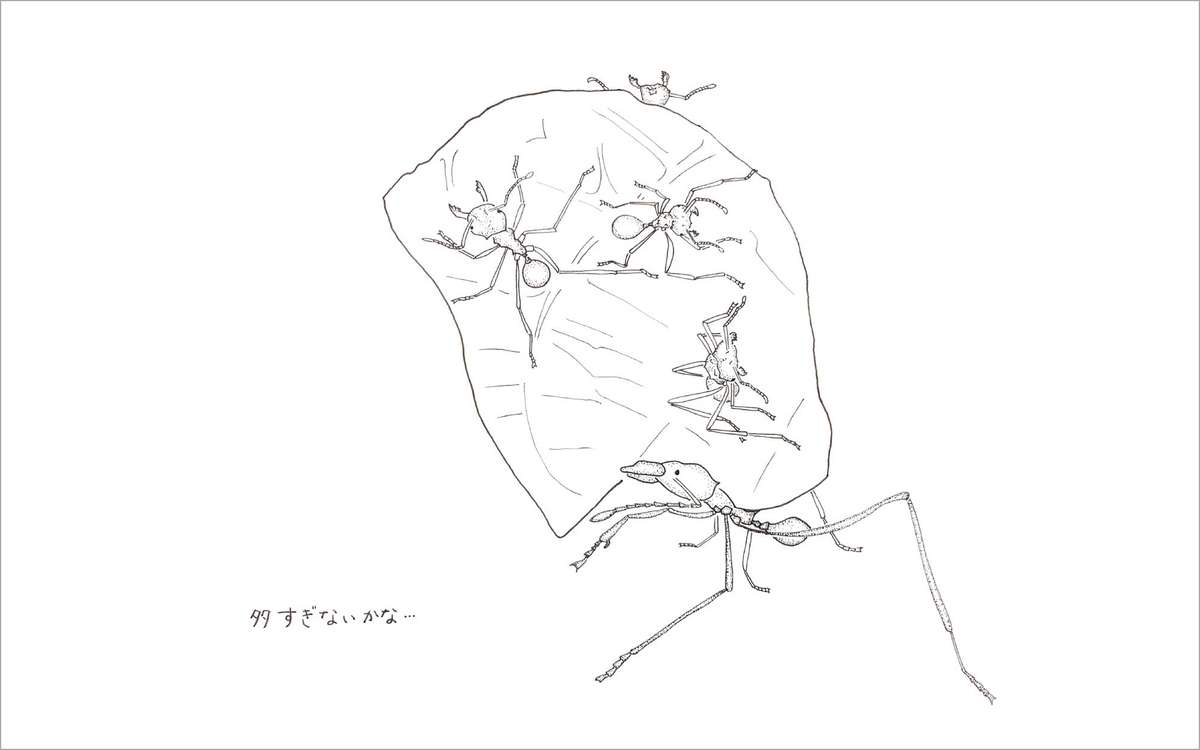

集団での労働や集合知の例としてよく使われるエピソードとしてアリが取り上げられることがある。

アリの社会では働き者、普通の個体、そして怠け者のワーカーの比率は2 : 6 : 2になっており、もし怠け者のワーカーだけを取り出して飼育すると、その集団もそのうちに2 : 6 : 2の比率に収束していく。

実はこのお話には元ネタがある。それは京都大学の著名な動物行動学者である日高敏隆博士が森毅博士に何かの対談で語ったエピソード(確か当時はフランスの研究者の論文から引用しているというお話だった記憶がある)を森氏があちこちでエッセイに書き、広めたものだ。1990年代に知り合いの研究者が出典を調べたところ、論文が存在せず愕然としたことをよく覚えている。

日高敏隆バージョンのお話で��は3分の1の法則として紹介されていたが、実際のデータとしては、2 : 6 : 2であった。この研究を実際に行ったのは北海道大学の長谷川英祐博士である。シワクシケアリというアリを題材に、長時間、個体識別をして観察を行なったところ、働き者と普通の個体と怠け者の比率が 2 : 6 : 2に分かれ、怠け者だけの集団を作るとやはり2 : 6 : 2に分かれたのだ。見事、日高敏隆氏のうろ覚えの研究内容を実証したことになる。この成果はベストセラーの『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書)で広く一般にも知られるエピソードとなった。

「2 : 6 : 2」という絶妙な数値に日本人は惹かれた?

日本人はこのエピソードが大好きだな、と感心してしまう。このエピソードのどこにそんな魅力があるのか今ひとつピンとこないのだが、やはりワーカホリックの日本人としては強く共感するテーマなのかもしれない。ヨーロッパではアリの研究者は尊敬されるが、働き者のアリ自体はそれほど尊敬されていない。1990年代、バブル景気華やかな頃、当時のフランス首相であるクレッソン氏が「日本人は黄色いアリ」と揶揄して物議を醸したことがあるが、当の日本人は「ん?それは悪口のつもりなのか?」とピンとこなかったものだ(おそらくアリ研究者以外にこの発言を記憶している日本人も少ないだろう)。

さて、この研究が広く日本のサラリーマンに受け入れられたポイントは、「2 : 6 : 2」という数値が絶妙だったからに他ならない。これが1 : 9 : 0では具合が悪いし、3分の1ずつでもここまでは広まらなかったかもしれない。大多数の「普通」の存在に我々は安心し、特別な存在は希少なのだということと、それが生まれ持った性質なのではなく、環境要因によって変化できることにさまざまな可能性を感じているのだろう。

しかしながら、これはアリ全体で同じ傾向な訳ではない。

長谷川博士の研究の肝は、シワクシケアリというアリを題材に選んだことだ。このアリは、うまく説明がしにくいが、非常に程よいアリなのだ。つまり、複雑な社会構造をしているわけではなく、コロニーサイズも大きすぎず、小さすぎず、ワーカー、女王の寿命も5〜10年と比較的長い。このような集団では労働の分業は比較的緩やかな調整が可能であったと推測される。

グンタイアリはもれなく全員が働き続ける

しかし1万1千種を超えるアリ全体で見ると、シワクシケアリのような特徴をもったアリばかりではない。一番分かりやすい例がグンタイアリである。パナマの熱帯雨林で僕が熱心に観察していたバーチェルグンタイアリなどは、ビバークポイントから朝目覚めると、すぐに5列縦隊の行軍を全速力で開始し、午前10時前後になると最適なポイントで一斉に散開し「食事タイム」となる。これはまさに黒い絨毯であり、50メートル四方に存在する小動物(小型の哺乳類を含む)をほとんどすべて狩り尽くしてしまう。

食事が終わると、また隊列を組み直し、午後いっぱいをかけてビバークポイントを探し、午後6時前後に木のウロや倒木の隙間などに100万個体ほどが大集結し、野営をする。そのビバークポイントは凄まじい光景であり、アリ研究者であれば一度は見ておきたいと熱望するものだ。僕も何回か見ているが、見るたびに興奮してしまう。場合によっては、ビバークの奥深くに潜んでいるグンタイアリの女王アリを探すべく、大型のスコップでビバークを崩したりもしてまさに阿鼻叫喚のサンプリングとなったこともある。

このグンタイアリにおいては、100万個体のすべてが朝起きてからビバークポイントに到着するまで、常に働き続けており、サボるアリは存在しない。グンタイアリには極端に頭部が大きく、大顎の発達したソルジャーや小型のマイナーワーカーなどさまざまな形態を持ったワーカーが存在し、複雑な社会構造となっている。熱帯雨林の生態系の中でも重要な捕食者・分解者であり、まさにメジャークラスのアリといっていいだろう。

1割ほどしか働かず、ほとんどが動かないアリもいる

一方で、僕が研究していた北海道に存在する省エネ型の女王アリを生産するカドフシアリというアリはコロニーサイズが50個体前後。雄シダの根に巣を作るのだが、こぢんまりとしていて、動きも鈍く、非常に可愛いアリである。このアリの行動観察はなかなかの辛さだ。なにせほとんどの個体が動かないのだ。50個体中、巣の外に出向いて食料を探す個体が1〜2個体。幼虫の世話をする個体が2〜3個体。あとは全く動かない。動きのあるアリの観察はさまざまな発見があり、アドレナリンが分泌されるのか長時間の観察もそこまで難しくないが、10時間観察し��て、特徴ある行動が数回しかないと、これはある種拷問のような作業になる。

働き者のハキリアリのワーカーはわずか3カ月で死んでしまう

働き者の例としては、他にも僕が研究しているハキリアリを含む菌食アリが示唆に富んでいる。

ハキリアリは菌食アリの中でも最も分化が進んだ属で、コロニーサイズは数百万個体で、ワーカーのサブカーストは10以上に分けられ、農業社会を維持するためのタスクは33種類と膨大だ。行動観察をしていると常に全個体が何らかの労働を担い、黙々と働いている。その比率はなんと95%以上!残りの数%の個体も蛹から生まれたばかりの若齢個体で、働きたくてもなかなか働けない個体である。つまり、働ける個体は100%、常に働いていることになる。このような働き詰めの社会ではワーカーの寿命は短くなり、わずか3カ月で死んでしまうことになる。ちなみにハキリアリの女王アリは、20年は生きて、生涯で3,000万個の卵を産む。ハキリアリのワーカーは卵巣さえ消失しており、次世代を残す可能性は0%である(通常はワーカーにも卵巣は存在し、未受精卵を産み、雄アリを育てるという最終手段を維持している)。何という差であろうか……。

一方、その他の菌食アリのうち、より祖先的な特徴を残した属であるハナビロキノコアリは、コロニーサイズが30個体前後で、キノコ畑も直径3cmくらいのミニサイズだ。働き者のワーカーは約70%、怠け者もきちんと存在していて約10%、残りの20%はぼちぼち働いている。女王アリとワーカーの寿命の差はほとんどなく、ワーカーも卵巣を持ち、未受精卵であれば産卵することも可能である。まずまず民主的な社会である。

リアルな集合知は多様な社会を実現している

つまり僕のこのデータでいえることは、小さな社会でサボりながらのんびりと平和に暮らしているアリも、大きな社会で比較的一生懸命働きながら、まずまずな忙しさで生活しているアリも、超巨大な社会でアリ社会のみならず熱帯生態系の重要なポジションを占めるほどの規模で働き、富を守りぬき、短い命を燃やすアリたちも、すべてこの地球上にきちんとした居場所を確保しているという点である。

企業経営者の方などが、嬉々としてアリの「2 : 6 : 2の法則」のお話をしている場面を見ると、「いやいや、本当のアリの社会では何でもありなんですよ。その振り幅は、なかなか想像できないほどのレベルに達しているのですよ」と心の中でブツブツ呟いている。我々が集合知や暗黙知と聞いて想像する世界は、膨大なデータを駆使して、トライアンドエラーを繰り返せば最適な社会形態に集約されていくというものだと思うのだが、リアルな集合知の姿は「いろいろな」最適値に沿って、多様な社会が実現されているということだ。

人間の集�合知であるGoogleやchatGPT、分散台帳方式で管理されている暗号資産などもかなり多様な世界の創出に近づいているとは思う。しかしながら、やはり人間の価値観を反映したアルゴリズムで構築された集合知は、本来の意味でのセレクションはかかりにくく、あくまで模擬的なものでしかない。道具としての役割は大きいが、そこに道具以上の意味はない。

今年の夏は、chatGPTなんかで遊んでないで、集合知の権化であるアリの社会を森や公園で眺めて学びを深めていきましょう!