アンチコオロギな「蟲ソムリエ」がラオスへ降り立った目的

「なぜコオロギばかりなんだ?」

ここ5年ぐらいで昆虫食の話題を目にした人なら、こう思うだろう。私もそう思う。

はじめに私の立場を明らかにしておこう。12年来の根深いアンチコオロギだ。とはいっても「コオロギだけでなく、いろんな昆虫を食べたいアンチコオロギ」だ。大学院ではトノサマバッタの食用化の研究をしてきたバッタ推しで、これまで471種の昆虫を茹でて味見し、記録してきたが、世間からはずいぶん孤立した食欲を持っている。

2017年、私はラオスに降り立った。現地で長年活動してき��た国際保健NGO法人ISAPH(アイサップ)に誘われ、さらには味の素ファンデーションから助成を受けることで、ラオスの栄養問題に取り組めることになったのだ。「栄養満点の昆虫を養殖して食べれば食料問題は解決」という単純でお気楽な未来を描くつもりはない。現地で文化的に食べられてきた昆虫がネグレクト(無視・軽視)されてきたことを指摘し、昆虫も「ふつうに」栄養問題にアプローチできる食材であることを実証することが、今回の目的だった。

ラオスに点在する「コオロギ養殖の跡地」

しかし村で目にしたのは「コオロギ養殖の跡地」だった。

話を聞いてみると、他のNGOが支援した跡だという。よくあることだが、NGOのプロジェクトは助成金頼みで、だいたい3年程度で終了してしまう。ほとんどの助成金ではプロジェクト後も村人だけで継続するための持続発展性の戦略を求められるが、大抵の場合、NGOが現場から立ち去れば終わってしまう。コオロギ養殖にチャレンジしたという彼女たちに聞いてみると、この跡地には「コオロギ養殖の3つの壁」が立ちはだかっていた。

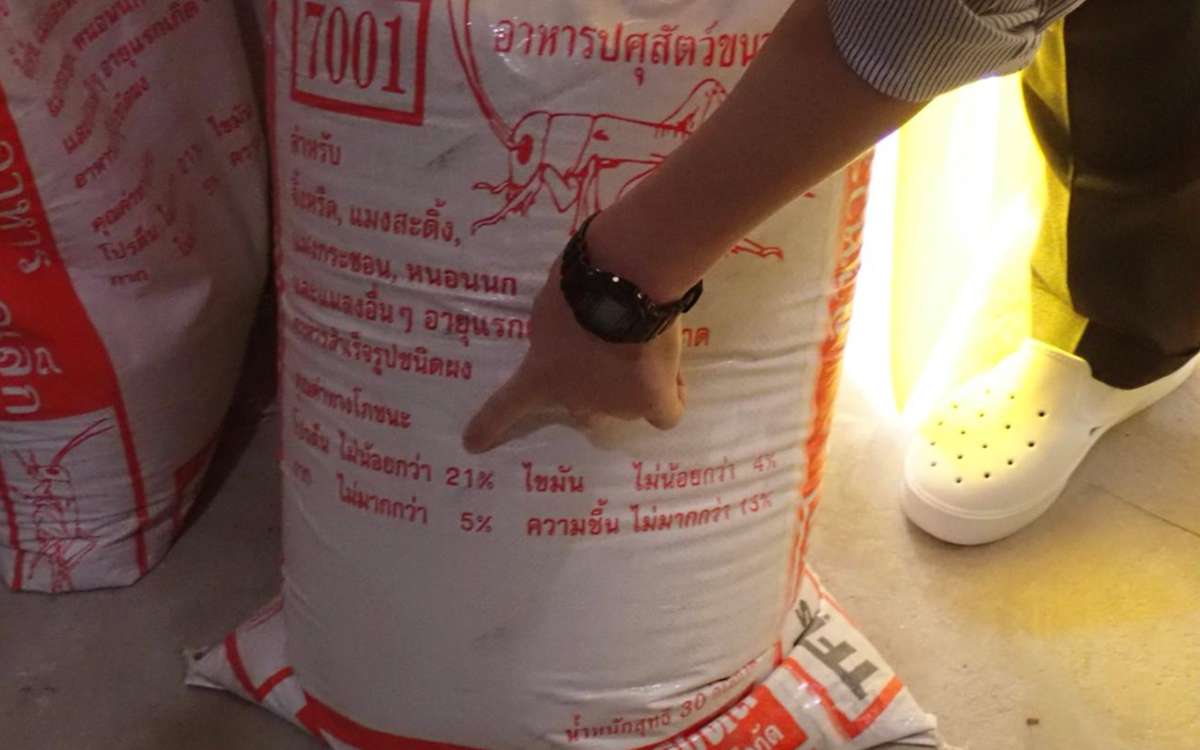

「餌代が高いのでやめてしまった(栄養の壁)」

「全部死んでしまったがなぜ失敗したかわからないし、だれも教えてくれない(情報の壁)」

「また挑戦したいが、卵を売っているコオロギ農家がいない(前例の壁)」

この栄養、情報、前例の3つの壁を見事に克服したのはラオスの隣国、タイでのコオロギ養殖だが、その歴史については後述することにして、まずは私達がこれらの壁にどう挑んだか、振り返ってみよう。保健NGOにとって重要なのは第一の壁、栄養の壁だ。

長らく昆虫食は保健関係者の「認識の外」にあった

国際保健は「先進国で作ったスタンダードを全世界に広げる」アプローチが成功した分野だ。ワクチンがイメージしやすい。私たちが事務所を置くラオスの地方都市、ターケークにも、2022年に冷凍庫とともに、ファイザー製のワクチンが届いたのは驚いた。ワクチンが劇的な効果を上げるのはみなさんも体感しただろう。ところが、栄養分野ではそうはいかないこともわかってしまった。

ラオスの農村部では現金で食品を買うことがほぼなく、主な「おかず」は豊かな自然環境から調達される野生食材だ。夕方になり、農作業から大人たちが帰ってくると、キッチンから煙が立ち上り、学校帰りの子どもたちと合流してみんなでおかずを探す。田んぼを越え、畦道や小川、藪の中へ、ヘッドライトの明かりが散らばっていく。季節に応じて見当をつけた場所をガサガサすると「おかず」が捕まり、その日の夕食になる。ある時はカタツムリやヘビ、またあるときはネズミやヤマアラシ、そしてまたある時は、旬の昆虫だった。

この「冗長性」つまり、一つの食材が手に入らなくても別の食材が手に入る、�豊かな自然環境と伝統知識が、彼らの栄養を不十分ながら支えてきたのだ。そのためラオスは「飢えない最貧国」と呼ばれる。私たちのような先進国の支援者が、彼らの生活を変えようと動く際、豊かな自然を破壊してしまえば、現地の栄養状態は逆に悪化するだろう。このような自然環境を含め総合的に栄養と健康を支える発想は「ワンヘルス」と呼ばれる。

つまり栄養は、病院や薬、ワクチンのような「一度で劇的に変えられる」ものでなく、伝統的な生活を自然環境と調和しながら変える必要があるのだ。日々の行動は(いざ体重を落とすときの私たちにも自覚があるだろうが)なかなか変わらない。ならばこれまで食べてきた食材を、より効率的、安定的に手に入れられる方法を目指すことが望ましいだろう。ラオスでは文献にあるだけで80種以上の昆虫が食べられており、96%の住民が昆虫を食べたことがあるとの報告もあるのに、食用昆虫は長らく栄養分野の蚊帳の外だった。昆虫を候補からあえて外した悪意があった、というより、そもそも現地で実施される食事調査アンケートに昆虫が含まれない。つまり昆虫食はずっと、先進国の保健関係者の「認識の外」にあったのだ。「問題を認識しない問題」が厄介なのは、その重大性に気づくことすら難しいからだろう。

ラオスでは養殖する意味があまりない、畜産物としての「コオロギ」

「栄養」が現場に足りないならば、外から持ってくれば解決するだろうか?

しかしラオスには金がない。それであれば、安価な飼料を買ってきて、現地で付加価値の高い食品に転換することはできるだろうか。それはつまり畜産だ。

ラオスでよく食べられている昆虫類を増やすことができれば、必要な栄養を賄うことができるかもしれない。照準は、タイで養殖に成功していたコオロギに絞られた。

しかしラオスは内陸国で、飼料原料を輸出入する港もなければ、自動化された大規模農場も、飼料工場もない。つまり安くてかさばる飼料を、大量輸送に向かないトラックでわざわざ輸入しなくてはいけないのだ。私達の事務所がある街では、メコン川を挟んだ対岸にあるタイと比べて3割、街から100km離れた活動地の村では倍近い価格だった。

コオロギの養殖に成功したタイにおいても、コストの7割はエサ代が占めた。ラオスの田舎が後追いでタイに対抗できる生産地へ発展できるとは考えにくい。生産地として収益をあげられないのでは、発展性は低いだろう。さらには、タイで調査された2017年のコオロギのライフサイクルアセスメント論文においても、コオロギはニワトリの生産にかかる環境負荷と同程度と報告され、コオロギ、ニワトリのどちらも飼料生産にかかる環境負荷が大きいことが課題とされた。

つまりラオスの農村部は、コオロギとニワトリ共通の飼料のアクセス問題が、とくに不利に働いてしまう地域であることがわかった。これがラオスで直面した第一の壁「コオロギ�の栄養の壁」の正体だ。コオロギ飼料は20%のタンパク質を必要とするため、現地で飼料を自給するとしても、住民の栄養と競合しかねなかった。

また、自動化の進んでいないラオスの農地で、手作業で安価な飼料を作ったとしても、農村部で割に合わない仕事が増えるだけで、彼らの出稼ぎを助長してしまうだろう。言葉の壁が小さいタイへの出稼ぎは多く、両親が出稼ぎに行き、育児が祖母に任されると、残された子供の栄養状態が悪化する傾向にあった。

味も能力も高い、バッタならば住民を救えるのに

この「栄養の壁」を乗り越える手段として、村人の栄養と競合しないエサを食べる「ポストコオロギ」として私の大学院でのテーマだったトノサマバッタの可能性を探ることにした。日本で味見したバッタ目の中でも、トノサマバッタはおいしい。茹でたり揚げたりするとさっと赤く色づくアスタキサンチン、とうもろこしや緑茶を思わせる甘く香ばしい香り、高タンパクのさっぱりとしたうまみとちょっとの苦味。

もちろん味だけではない。イネ科の植物の葉を1日に体重の2倍近く破砕し、栄養を取り出す消化能力。群生相になると互いに寄り添い、耐病性も上がる養殖への適性、温度で休眠をコントロールでき、半年以上冷蔵保存可能な卵、フンは肥料にもなるが、紙を�つくったり紙粘土とまぜてバッタ仮面を作ったり、燃やせば燃料にもなる。軽く炒れば香ばしいルイボスティーのようなお茶になる。もちろん、草をエサにするウシと比べ、温室効果ガス排出量は圧倒的に少ないことも報告されている。ウシが一日に食べられる草は体重の20%ほどであることからも、バッタは草の処理能力が高い生物であることがわかるだろう。

ところが、「トノサマバッタはどうだろう?」と私が提案したときの村人の反応はよくなかった。

「そこらへんにいるからバッタを養殖する意味がない」「イネを食うので増やすのは怖い」「売っても安いから魅力がない」「草をとってくるのが面倒」「草を食わせるならヤギやウシのほうが楽だし高く売れる」など、散々だった。バッタが身近にいる、当たり前に食べるからこそ、養殖へのモチベーションにならないようだ。これはコオロギ以上に高い「前例の壁」といえるだろう。採って食べることが当たり前な地域では、あまりに身近な食材はわざわざ養殖するまでもなく自然の恵みで十分、と考えてしまうのだろう。

私たちは彼らに無理強いをすることなく、村へ導入できるタイミングを待つことにした。2018年にラオスでトノサマバッタを採集し、ひっそり事務所で養殖しながら、郡の農林局から村でのバッタ養殖の許可が出たのはそれから5年後、プロジェクト終了直前の2023年9月だった。決め手になったのは職員に「5年養殖してるけど、脱走してないでしょ?」と養殖の様子を見てもらったことだ。やはり「前例」は交渉力がある。その頃になると、隣国タイでちょっとしたバッタ養殖ブームが始まっていたことも後押しになった。理由は原油高にともなう飼料の高騰だそうだ。「タイで人気だから、こっちでもやってみたい」とのこと。「だから5年前に言ったじゃん!」と思ったのだが、それほど前例のないチャレンジをラオスで合意形成し、軌道に乗せることは難しかったのである。

参照リンク

Insect Consumption to Address Undernutrition, a National Survey on the Prevalence of Insect Consumption among Adults and Vendors in Laos | PLOS ONE

Life cycle assessment of cricket farming in north-eastern Thailand – ScienceDirect

An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption