専門家と非専門がコミュニケーションをする場合でも、情報は一方通行ではない

サイエンスコミュニケーションという分野がある。この場合のサイエンスは、広く科学技術、テクノロジーを含むことが多い。文字通りサイエンスを伝えることだが、専門家と非専門家の間のコミュニケーションであることが特徴である。これは実践活動でもあるし、それを対象とする研究分野でもある。日本は科学技術立国だと言われるが、一般人が日常生活で科学を意識し、議論する場面はさほど多くない。テクノロジーは日常にあふれ、人や家電はもちろん、車やパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに囲まれて日々暮らしているのだが、それらの技術的なしくみや成り立ち、背後にある科学的理論、それらが可能になった歴史や経緯などについて知る人は少ないだろう。また『日経サイエンス』のようなポピュラーサイエンス系の雑誌を購読していて、リビングルームにバックナンバーがちらばっている、という家庭はどのくらいあるだろうか。インターネットが普及し、サイエンス情報へのアクセスはさらに容易になったが、むしろ分野や対象により、ユーザを分断してはいまいか。何が言いたいかというと、人はテクノロジーのある生活を享受はしていても、それを可能にしている科学技術という文化そのものに広く触れる機会はあまりない。これは、わりともったいない。たとえ専門家ではなくとも、意識し始めると、なかなかおもしろいことが多々見えてくるからである。

サイエンスコミュニケーションは、専門家から「素人」である一般人に対し、科学や技術を平易な表現でわかりやすく伝える活動やスキルのことだと思われがちである��。確かにその面は重要で、新聞の科学欄やTVやインターネットの科学コンテンツ番組など、人は科学ジャーナリズムを通してこそ、専門的知識がなくとも最先端科学の一角に触れることができる。ただし、わかりやすく教示することは、コミュニケーションのほんの一画に過ぎない。科学技術のトピックをめぐって専門家と非専門家がコミュニケーションをとる場合、情報の流れは一方向とは限らない。

コロナ禍の社会においては、誰もがコロナの専門家である

たとえば微生物学者は、コロナウイルスに関する科学的、特に生物学的情報を他に伝えることができるはずである。なぜかというと、(上手いか、伝えたいかは別として)専門的な知識をたくさん持っているからである。しかし、コロナは画像でとらえ、検査で検出することのできるウイルスであるのみならず、人体に感染して治療や隔離を必要とさせ、グローバル規模のパンデミックを引き起こした社会的異物であり、ロックダウンや時短営業、三密作戦などの対応策を生み出させ、その経済的、心理的、身体的、教育的影響ははかりしれない。何が言いたいかというと、そうして多様な側面に焦点を当てていくと、コロナの専門家は科学者以外にも山ほどいるということである。

人は社会で生きている以上、誰でも必ず何らかの専門性を持っている(得意分野がある)ことを前提に考えれば、誰でもコロナをめぐる、何かしらの専門家でもあるはずだ。私自身はいわゆる文系の人間だが、大学におけるコロナ禍下の教育については2年以上経験済みで、伝えたいことは山ほどあり(誰に文句、というより��は後世同じ立場におかれる人々に、か)、その道では豊かな経験者と言えるかもしれない。たとえば、コロナというひとつの科学的・物質的還元が可能なトピックをめぐって、いろいろな立場の人間が互いの知識、経験、問いや意見を共有することで、人は多くを学ぶのではないか。ウイルスのふるまいから社会面、心理面にも視点を移すことで、私たちは自分が持たなかった角度からコロナをとらえることができるようになる。そうして気づく新たな視点を、研究開発、政策決定と評価、ビジネス対応、教育、家庭をどうしていくのか…などなど、人の意思決定に反映させていく循環プロセス全般がサイエンスコミュニケーションであるべきだと思う。

コミュニケーションが科学者たちの「義務」になったとき

主に英国を中心に西欧で発展していたサイエンスコミュニケーションが、日本で注目を浴び、活動が活発化したのは2005年頃で、当時はサイエンスコミュニケーション元年などと呼ばれていたのを覚えている。『平成16年科学技術白書:これからの科学技術と社会』(文部科学省 2004)において「科学技術と社会」の間のコミュニケーションと「科学技術コミュニケータ」の必要性が語られたことを機に、一種のブームが日本列島に吹き荒れた(と言っても、一般市民目線からすればさぞかし地味な吹き荒れ方であっただろうが)。

このとき、大学、高専を含む科学技術教育機関にいた人間にとっては、ただ事ではなかった。それまでも行政により科学技術理解の増進は奨励されていたが、この時期を境に、サイエンスコミュニケーション活動は、科学技術研究に関わる者にとっての「責任」であり「義務」であるかの如くナラティブが変わっていったように思う。ほとんどの科学者は、コミュニケーションの研究者でもプロでもなく、トレーニングを受けたこともないのに、である。各各機関が実施した期間限定プロジェクトが一定の役目を果たして終了した現在、活動の主体は研究機関・企業・NPO法人等に散らばりながら落ち着きを見せている。

必要なのは「翻訳」だった

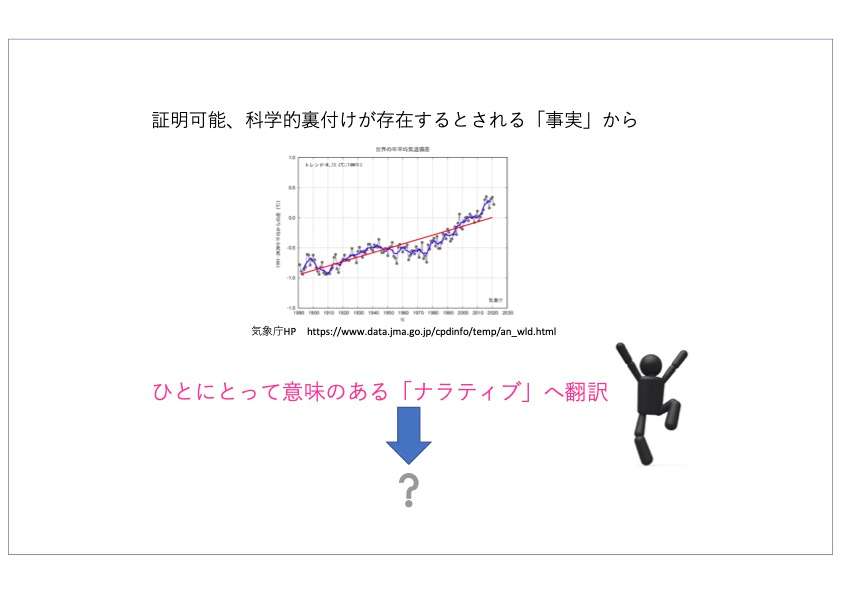

私自身はいわゆる文系カルチャーの中で育ち、大学院まで終えたので、いわゆる理系に対して正直、何の思いもなく生きてきた。学校時代に数学が苦手だったために、興味の対象から自動的にはずしていた、という感じだろうか。その私が東工大にやって来て、サイエンスコミュニケーションの渦に巻き込まれたのが、サイエンスコミュニケーション元年だったわけである。なぜあえて巻き込まれていったかというと、サイエンスコミュニケーションに求められるのは科学技術の理屈をただ平易に伝えることではなく、その社会的、人間的側面を訳出する「翻訳」であり、そのプロセスがモデル化されていないことに気づいたからである。つまり、翻訳学を勉強し、文芸翻訳を中心に研究していた当時の私にとって、格好の題材でありチャレンジであった。

人文社会科学者としての私が、科学と一般社会のはざまで、漠然とイメージした理想のサイエンスコミュニケーションは、これこそが唯一の解であるという一義的な情報や価値観の押しつけではなく、科学の視座を通して把握されている「事実」たちに、人々が四方八方から接近し、それぞれの立場から問いを立て解釈し対話する「緩やかな関与」であった。ひと口に科学をテーマとする対話と言っても、意見を形成しやすい原発や遺伝子組み換え食品のような分野のテクノロジーから、世代を超えて人気の高いロボットや天文、恐竜のようなトピック、大隅良典教授がノーベル賞をとられ誰もが知るようになったオートファジーなど、そもそも何を「起点テキスト」とするか。そこからサイエンスコミュニケーションという翻訳プロセスが始まる。全く関係ない、とそれまで思っていた科学も技術も、誰もが何かの意味でステークホルダーであり、関与する視点と権利、責任を持っていることに気づいて行く。

私が仕事をしている東京工業大学では、2005年から大学院生を対象に、サイエンスコミュニケーションの理論と実践を教えるプロジェクトを開始したのだが、黎明期のことで日本ではまだ学術的情報が少なく、�調べては授業に取り入れて試し、フィードバックを得ては修正、を繰り返した。主に英国で開発されたモデルに倣い、学生に新聞社や雑誌社、科学博物館などで科学ジャーナリズムを体験させるメディアインターンシップと、サイエンスカフェの企画実施の2本、実践プログラムの柱にすえたが、学術的にも教育的にもなかなか興味深い試みだったと思う。というのは、どちらもまさに科学的コンテンツを場と相手に合わせてどう翻訳するか、企画力に加えて瞬時の判断力が求められる活動だったからである。サイエンスカフェはcafé scientifique(カフェ シアンティフィーク)とも呼ばれ、研究者と一般市民がビールやコーヒーを片手に特定のテーマをめぐる対話を楽しむソーシャルイベントであり、対話を実現しやすい仕掛けとして欧米に広く広まっている。日本でも諸機関により実践されているので、一般枠あるいは科学技術の専門家として参加したことのある人も、本稿読者には多いのではないか。

非日常性で情報をくるむサイエンスカフェ

サイエンスカフェ実習では、学生たち自身がテーマを選び、ほぼ半年を使って企画を立て、専門家を招きプログラムを作ってカフェイベントを実施した。たとえば「サイエンスパフェ 感じる、ミカク(味覚)、カガク」(2008)では味覚のしくみ、「ときめきはわかち合えるのか」(2010)ではからくり人形とオートマタ、「遊んで考えるドローンのゆくえ」(2016)では、普及し始めたドローン技術を紹介し、室内で実際に操作してみる体験イベントとなった。

どれも一般参加者が第一線の専門家と触れ合う機会となり、参加費を無料としたこともあって、満員御礼になることも多かったと思う。ただし、来場者にサイエンス情報を楽しんでもらえたとしても、各自の視点をクリティカルに出し合う双方向的コミュニケーションがそう簡単に創出できるわけではない。サイエンスカフェと銘打っていても、専門家からの情報提供を受け、簡単な実技を体験した上で疑問点はあとから質疑で確認、という従来の講義拝聴型モデルに終始してしまうことも多く、「先生」相手に自然とヒエラルキーを形成してしまう日本社会の特徴を意識させられることもあった。

当時開催したサイエンスカフェから、ひとつ紹介しよう。あえて昨今のものでなく初期の例を引っぱり出すが、2009年「グラスの中のサイエンス」では、分野は化学/化学工学であり、「過冷却」に焦点が当てられた。水は0℃以下に冷やされると普通凍るが、ゆっくり冷やされると、凝固点を超えても固体化しないことがある。そこに刺激を与えると、一瞬にして氷となる。これ自体、現象として面白く、マドラーで��つつくなどの刺激で凍るさまは視覚的にも美しい。自由が丘のアイリッシュパブで行ったこともあり、パブの常連客を含むカフェ参加者たちが、ビールを飲みながら過冷却実験にトライし、なかなかシュールな場となったのを記憶している。さらに、この科学的現象が生活にどう関わるのかに話を広げ、産業技術総合研究所の平野聡氏を専門家としてゲストに迎え、過冷却現象を応用した給湯システムについてのトークもいただいた。サイエンスカフェの実施サイドが提供したのは、科学的現象と、応用技術というコンテンツのほか、パブで科学的実験に参加する、東工大生やプロの科学者との会話を楽しむ、という非日常性ではなかったか、と思う。

面白いと思っている題材が、なぜこんなにも人に共感されないのか

カフェスタッフである大学院生たちはすでに若手科学者であるわけだが、基本的に彼らにとって科学はどこまで行っても科学であり、それ以外の何ものでもない。科学には科学の表現形式とスタイルがあり、その形式知を揺らしてまで表現形態を換えることには慣れていない。しかしそこを翻訳しなければ、つまり科学を普段の形式のままサイエンスカフェに持ち込んでも、コミュニケーションは生まれない。たとえば、科学者でもない自分の親兄弟に科学論文を読ませても、伝わらないどころかそもそも興味を持ってもらえないことは容易に想像がつくだろう。ではどうするか。どうすれば自分たちの知識が相手に伝わるか、またそれがトリ�ガーとなって相手の好奇心を刺激し議論や興味を活性化させるか。便利な答えはどこにもないが、彼らなりに模索し試し、自分が詳しく知っていて面白いと思っている題材が、なぜこんなにも人に共感されないのか、という問題を、過冷却を超えてメタ的に考える機会になった、と思う。

もちろん若手研究者に、サイエンスコミュニケーションという、いわば身体をはった記号間翻訳の体験が何をもたらしたかを「科学的に(?)」おさえるためには、時間をかけたフォローアップ調査が必要なのだが、彼らが科学技術そのものと、自分たちが「翻訳し演出した科学技術」のはざまで得たものは何だったのだろう、とたまに思いを馳せる。

「翻訳」とは、何を訳すのか原文テキストを選ぶところから始まる

専門家と一般市民とでは、科学技術分野の知識量が均質でないのは当然であり、同じ言葉をめぐっても、人によって異なる意味に解釈したり異なる反応をしたりする。そもそも人は背景文化や習慣、テイストなどにより異なるコミュニケーションスタイルを持っている。京都方言、下町方言といった地域方言はもとより、特定の職業や共同体に特徴的な社会方言も根強い。科学技術論文や研究者の講義など、科学を語り表現する「型」があるとすれば、何を思い浮かべるだろう。数字を用いて計量的、数的に示すことを挙げる人が多いのではないか。また、専門用語が多く、専門外の人にはたとえ他の分野の科学者であってもわかりにくい、ということもあろう。科学コミュニティが表現形式や態度、重んじることに特徴として次のようなものがある、とされている。

・客観的

・仮説ベース

・記述

・計測

・再現性重視

・チーム型

・制度的

・論理的

では、「いかにも」理工系的な社会方言とはどんなものだろう。あえて分野の違いや個人差を無視して話を進めるが、言葉の意味をきっちり定義してから話を進めたり、間違いや矛盾があれば流さず指摘し丁寧に話を積み上げること、概念を時間や量で数的に表す習慣などが挙げられるだろう。

サイエンスカフェで実際に起こった対話の例だが、一般参加者が地球環境政策の話題からだったか、「自分はノンシリコン系のシャンプーしか使いません」と言ったとき、電子物理学分野の研究者が「ああ、シリコーンオイルが使われていないシャンプーのことですね」のようにさらりと正したのを聞いたことがある。「シリコン」と「シリコーン」の区別は専門家には自明であろうが、それを知る一般人は多くはなく、しかもコミュニケーションの大勢に影響はなくとも、そこをつい直してしまうあたりは、どこかしら科学技術方言の香りがする。自分にとってはどうでもよい、と思うことを指摘されてむっとする人がいても仕方があるまい。

サイ�エンスカフェのようなイベントにも、科学博物館のようなメディア機関においても、専門知の共有を目指そうとする場では、両者の習慣をふまえて観点を読み取りながらも、「明るく楽天的に」双方をつなぐファシリテーションが、人としても行為としても求められているのだろう。難解なコンテンツを易しく言い換えてあげればわかるだろう、というのは異なる分野の専門知を持つ一般市民に対し、けっこう失礼な話である。相手にとって何が自分ごととなり得るか、何が「どうでもいい」のかを想像し、言うべきこと、言わないでおくべきことを読み換え言い換える「翻訳スキル」が、サイエンスコミュニケーションにも求められているのだと思う。起点テキストを固定して「どう翻訳するか」だけでなく、「何をいつ誰に発信するか」もコミュニケーションにとって必要な判断である。翻訳は、数あるオプションの中から原文を選ぶところから始まるからだ。

科学的情報へのアクセスは、共感やモラルに直結しない

翻訳は、相手の言語習慣、興味や立場に合わせて何をどう共有するかを調整することであり、サイエンスコミュニケーションを翻訳として見ることはよい戦略だと思う。サイエンスコミュニケーション初期の1980年代、科学を易しく正しく伝えることで、科学の意義がもっと一般市民に評価してもらえることが期待されていた。が、そうして科学的知識を得た後も、人は懐疑心や批判的姿勢をそう簡単には崩さないという調査結果が英国で報告されている。科学的情報へのアクセスが、必ずしも安心、尊敬、共感、モラル、イデオロギーといった人の心理と価値判断に��直結しないことは明らかであり、その理由は必ずしも「伝達の失敗」「理解の結度」ではない。ユーザーが自分なりに情報に接続したとき、それをどう評価するかは主体的、個人的な力仕事になる。それが何かに響く、何かを変えるトリガーとなり得るサイエンスとはどういうものか、とらえどころがない。こうした不安定さ、不確実性をふまえた上で、科学的事象を出発点に翻訳し再構築するサイエンスコミュニケーションは、科学コミュニティにとって挑戦的であり、翻訳行為としてもクリエイティブである。