美しいものは正しく優れた価値を持つという前提

宮崎駿のアニメ作品をフェミニズムの視点から批判することはたやすい。彼の作品の主人公の多くは、男性が好むような美少女たちである。過去の発言からも、宮崎が性差別に敏感だったと考えることは難しい。たとえば、「風の谷のナウシカ」の主人公・ナウシカの胸が大きいことについて、こう述べている。

あれは自分の子どもに乳を飲ませるだけじゃなくてね、好きな男を抱くためじゃなくてね。あそこにいる城オジやお婆さんたちが死んでいくときにね、抱きとめてあげるためのね、そういう胸なんじゃないかと思ってるんです。だから、でかくなくちゃいけないんですよ。(宮崎駿『出発点』徳間書店、1996年、476頁)

つまり、ナウシカの身体は死者たちを受け止めるための象徴として描かれており、彼女自身の主体性は無視されている。これは、フェミニズムのなかで乳房や女性器も含めて、女性の身体は女性たちのものであり、他者の利用できる道具ではないことが主張されてきたこととは反する。宮崎もまた、ナウシカの造形が美少女であることの意味は認め、次のようにも発言している。

(前略)アニメーションをやってるときにいつも、ものすごく嘘ついてるなって思いますよね。たとえば肯定的人物像を、ごくありふれた十人並みの女の子でやれるかっていったら、それはわれわれのやっているのはどこか見せ物で。(中略)これは難しいんですよ。たちまちロリコンごっこの対象になるんです。それはある意味で、自分たちに肯定的なものを描こうとすると、一生懸命かわいく描くしかないんです(同書、364頁)。

宮崎のなかで、肯定的な価値観と女性の容姿は結びついている。これは、美しいものは正しく優れた価値を持つという前提が宮崎のなかにあるということだ。さらに、それが少女に結び付けられ、性的対象となるロリコンにも発展していく��ことを、本人が述べている。

イノセントな自己像を仮託するための美少女像

もっと強烈なのはアニメーション監督・押井守の証言である。宮崎の別荘でおこなわれた会議のなかでのことだ。宮崎は酔っ払って、「十二歳の女の子と恋愛してどこが悪い」と叫んだという(押井守×上野俊哉「宮崎駿の功罪」『宮崎駿の世界』、竹書房、2005年)。これらの言動を見る限り、宮崎はロリコンであり、それが彼の作品にも反映されているとみなして良いだろう。

他方、宮崎は自分のロリコンの部分を自覚している。それを宮崎が直截に語っているのは、1983年の早稲田大学のアニメーション同好会会誌に寄せた、自主製作フィルムに対する評のなかである。若い世代の製作した、美少女が登場するロリコンアニメ作品について、彼は「この二作品の源になっている憧れや想いは、確実に創り手と同じ年頃の自分が持っていたものだし、今でもその性向を払拭しきれたわけではない(宮崎、1996年、前掲書、158頁)」と述べている。そして、過去の自分を分析対象にしながら、若い青年たちが自分の心のなかに少女を飼い始めると解説する。その少女は「彼の一部であり、彼の心の投影である。自分を無限に許してくれる異性、しかも母のように子宮にのみこんで自分の力を奪うのではなく、自分がその少女のためなら能動性も力も発揮できるはずの少女(同書、158頁)」である。すなわち、若い青年たちにとって、心のなかの美少女は、自己との一対一関係を結ぶ、自分だけの特別な存在である。さらに��宮崎は、この美少女は、青年が大人にならなければならないという葛藤に直面した結果、生まれてくると考えている。青年たちは、心のなかにある「子ども時代の自己」のイメージに固執する。そのイメージを美少女に投影するのである。言い換えれば、宮崎にとっての美少女とは、青年期の若者たちのナルシシズムの延長線上にある、イノセントな自己像を仮託するための空っぽな器である。

宮崎は、青年が創り出す美少女像への、女性たちの苛立ちも次のように述べている。

自立しようとする女性達は、この少女達を憎む。自分を鋳型にはめこもうとする男達の一方的暴力と感ずる。本当の私達はそうではない、私達だって地面をはいずり、のたうって生きているんだと叫ぶ。ブリッコなる語は、男共のおしつけへの怒りと、しかも男の女性観を無視出来ない自虐の両者を含んでいるようだ。(同書、159頁)

宮崎はこのような女性たちの反発を受け止めつつ、自分自身も「おそらく今も、現実に生きる女性達を目の前にしながら、彼女達の本質とかかわりなく、自分の投影を見つけようとしているだけかもしれない(同書、160頁)」と省みる。だからこそ、青年たちを切り捨てることはできないし、「自分の中に厳然とある憧れや想いを、分析して否定して抑えつけた処で何になろう(同書、160頁)」と言う。

「創造すること」はナルシシズムから抜け出すジャンプボード

しかしながら、宮崎はロリコンであることを肯定しながら、その性向を表現するだけでは創作にはならないとも語っている。出発点がナルシシズムの発露であるような、美少女像を描いた作品であっても、お話のなかで女の子が自由に行動し始めれば、奇想天外な物語が始まるかもしれない。その結果、作品はうまくまとまらず、イノセントであった少女はそうではなくなってしまうかもしれない。でも、それでもいいではないかと、青年たちに問いかける。宮崎は、これは自分にとってもつきつけられた課題であるとして、ただ作品を製作するだけではなく、アニメーションを「創造すること」に意義があるのだと文章を締めくくっている(同書)。宮崎のロリコンについての分析の妥当性はともかく、彼がナルシシズムから抜け出すジャンプボードとして「創造すること」を想定していることは興味深い。

宮崎にとって、「創造すること」は独特の意味を持つ。彼はシナリオ作家協会での講演で、シナリオの書き方について論じている。そのとき、宮崎は映画監督がシナリオをコントロールできるのは非常に狭い範囲であることを述べている。どんな人物が主人公で、どういう話を書くかというモチーフは、監督が選択することができる。しかしながら、物語を展開させ始めると、監督の都合の良い方向には進まない。それを宮崎は�次のように述べる。

映画っていうのは、僕よく言うんですが、頭の中にあるんじゃなくて、ここら辺(頭の上を指さす)にあるんだって言うんです。自分が、こういう映画を作ろうと決めて歩き始めたら、現代の日本で、この歳でね、自分に与えられた物理的条件、スタッフとか才能とか。自分の内的条件、エネルギー全部含めて、最良の方法はひとつしかない。なんかあるはずなんです。それを見つける事なんですよ。(同書、140頁)

宮崎にとって映画の創造のプロセスは、監督の頭のなかにある理想像を具現化することではない。製作のなかで現れるトラブルや困難に直面しつつ、最善策はなにかを思案し、舵取りをしていくのが監督の仕事である。だからこそ、製作前の青写真にこだわって自分の理想を追求するのではなく、どうすればいいのか限界まで考えていると、脳の深部でなにかが起きると言う。宮崎は、別の対談では、そのプロセスを次のように述べている。

論理で作った部分を、僕は大脳皮質で作った部分というのですが、それに頼ると駄目で、それが役に立たなくなる。無意識の部分が考えてくれないとできあがらない。だから、追い詰められないと駄目ですね。「これは駄目だな」と本当に困ると、意識しない部分で考えてくれて、何か答えが出てくる。そういう形で答えが出てくると、自分で映画を作っているような気がしてくるんですね。納得する答えが出てくる。(同書、555頁)

要するに、宮崎にとって映画の創造のプロセスは、自己の思惑を超えて作品が生成されていることである。製作前までの自分のアイデアは、いつのまにか違うものになってしまっているが、それこそが創りたかったものだと納得いく境地までたどりつくことを、宮崎は肯定的に語っている。

この創作論は、宮崎がロリコンについて語っていることと一致するだろう。自己のロリコンの性向を分析し、その是非を問うのではなく、映画の製作のプロセスのなかで、ナルシシズムの発露であった美少女たちが、自分とは異なる存在としてイキイキと動き出し、物語のなかを生きている。そのときには、もう彼女は自己内の、自分だけを慰撫してくれる特別な少女ではなくなってしまうが、そのことに自分自身が納得できる。宮崎は、ロリコンでありながらも、そこへの自己耽溺から解放される方法として、創作論を提起していると考えられる。

製作のプロセスのなかで破壊された「美少女のサツキ」

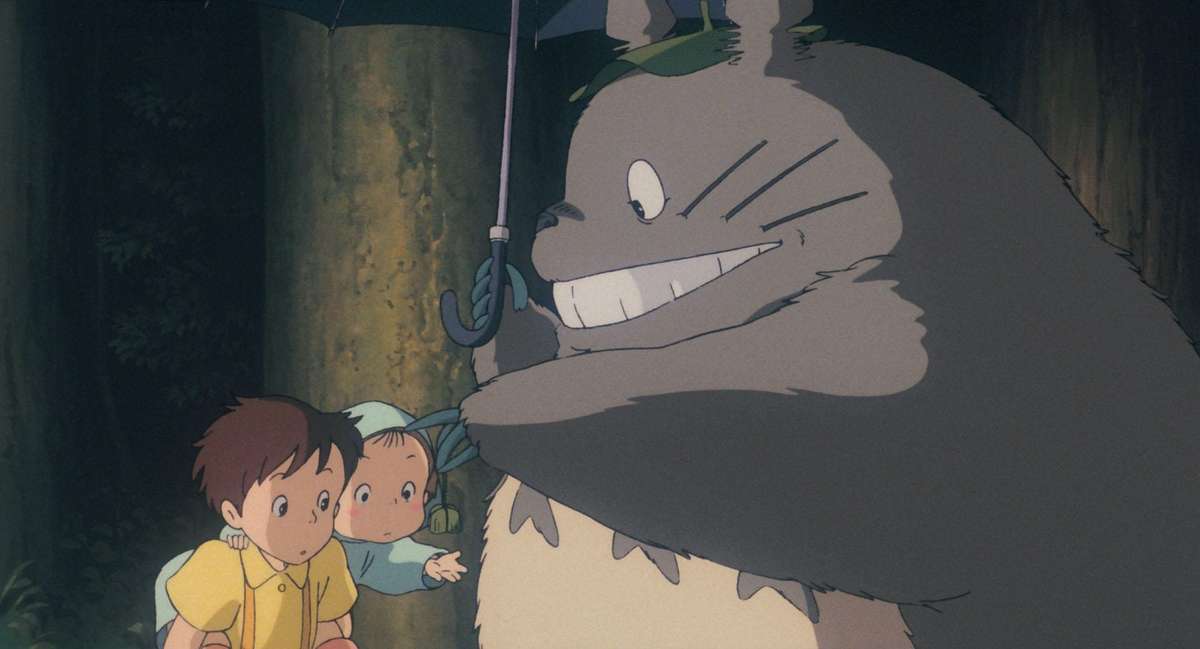

このように概説すると、宮崎の創作は非常に高尚で抽象的なものに聞こえるが、実際の製作現場はもっと賑々しいもののようだ。その一端が、スタジオジブリのプロデューサーの鈴木敏夫の発言から垣間見える。「となりのトトロ」(1998年)の製作現場でのことだ。鈴木と宮崎の間では、登場する姉妹・サツキとメイについて論争になった。

サツキは四年生、メイは五歳だと宮さんが言っていたんですね。だとすると、最初サツキがいい子すぎるんだよね。でも、宮さんに言わせると、サツキはお母さんが入院してるから、皆のお母さん代わりなんだって言うんですよ。僕としてはですね、「いい子かも知れないけれど、ここまでやったら気持ち悪い」って、思ったから言った。出来が良すぎるんです。そう言うと、顔色が変わる人なんですよ。「なんでだ」って。子供ってのいうのは、お母さんの代わりをやろうとは思う。思うんだけれども、実際は思いとは別で、全部できるかって言ったら失敗するわけでしょ。「そういう時に子供らしさが出る。それが普通ですよ」っていったんです。そうしたら怒っちゃってね。顔を真っ赤にして、「こういう子はね、鈴木さん、居たんですよ」って(笑)。こちらもカッと来るでしょ。「居たんですか」って言ったら、「俺がそうだった!」って。お母さんが病気の時に自分が面倒をみたって言うわけ。そうなると僕も売り言葉に買い言葉で「子供の時にこんなことを完璧にやっていたら、ロクな子にならないですよ!」って(笑)。(中略)ちょうどその頃、姉妹はトトロに出会っていたんだけれど、本人がその後のストーリーの展開に困っていたんですよ。そうしたら暫くたって「鈴木さん、見て」って言うから絵コンテを見たの。そうしたら「サツキを泣かせました」って言うんです。「これで不良にならないでしょ」って。そういう人なの。面白い人なんですよね。極端になる人なんですよね。(鈴木敏夫×石井克人「ハウルの動く城 ��天才の創り方」『宮崎駿の世界』、竹書房、2005年、17頁)

まさに、これは宮崎が創造のプロセスのなかで、少女の像を転換した例だと言えるだろう。彼の子ども時代の自分は、イノセントで甲斐甲斐しく母の代わりを務めていた。そのナルシシスティックな自己像が、「となりのトトロ」のなかではサツキに投影されている。しかしながら、プロデューサーの鈴木は、冷静な他者の視点から、サツキの行動パターンが現実の子どもの振る舞いとズレていることを指摘した。つまり、宮崎の美少女の虚像は製作のプロセスの共同作業のなかで、破壊されたのである。そのあと、彼は鈴木の指摘を取り入れながらも、新しい「泣きだすサツキ」のイメージを創出し、自分としても納得できる物語の展開を進めた。相互のコミュニケーションのなかで怒ったりムキになったりして、感情をむき出しにして創造のプロセスが進んでいくことが、鈴木のコミカルな言述から窺える。

冒頭で見た通り、宮崎がロリコンであり、女性に対する見方がバイアスのかかったものであることは確かだろう。同時に、彼自身はアニメーションの製作を進めるなかで、そのような見方をよりよい作品を創るために変更せざるを得ないことが多々あった。重要なのは、バイアスをなくそうとして自己検閲したのではなく、自分自身が納得する着地点を探すなかで、自己内のナルシシスティックな少女像を放棄せざるを得なかったことである。

それでは、実際に宮崎が描いた少女はどのように物語の世界を生きるのだろうか。次回は、少女の心の成長と経済的自立を描き出した「魔女の宅急便」(1989年)を取り上げたい。

参考文献

『出発点』宮崎駿(徳間書店 1996年)

『宮崎駿の世界』クリエイターズファイル バンブームック(竹書房 2005年)